我系前往长沙开展古代文学文化教学研习活动

Body

湘江北去秋意浓,层林尽染万山红。11月21日到22日,中文系(珠海)开展了2020年中国古代文学文化研习。在系朱崇科老师、贾智老师、陈佳妮老师、徐俊刚老师,胡星灿老师和陈必芳老师的带领下,中文系(珠海)40名师生前往长沙进行了为期两天的历史文化研习。

本次历史文化研习,中文系(珠海)的师生们走访了岳麓书院、贾谊故居和湖南省博物馆长沙马王堆汉墓陈列。行前,同学们分别从古代文学及文字学两大方向出发,有针对性地去阅读老师推荐的文本文献;调研中,师生们结合实地考察内容,了解到了在不同文化场域下文本书写的差异性和文化解读的多样性。造托湘流忆先贤,遍览胜景心自明。通过此次现场教学,师生们详尽了解到历史悠久的湘楚文化,感悟到了文人骚客的济世情怀,领会到了学者的研究方法,为同学们更好的进行专业学习和研究提供启发。

“惟楚有材,于斯为盛”,致知穷理,世代传承。21日下午,师生们首先来到被誉为“中国四大书院之首”的岳麓书院,于千年学府之中就宋明理学展开主题调研。亲临潇湘槐市,师生们于昔日讲坛遥想朱熹、张栻会讲之盛;来至千年学府,师生们在御书楼前体悟“理”之源深广博。

在调研过程中,陈佳妮老师对其就宋明理学所开的行前书单做出了相关阐释。陈老师启发同学们,书籍的意义在于找到比年谱更详实的细节,并引导同学们挖掘更丰富、多面的材料,在思索的过程中打碎固有的线性观念,尝试对文学史做出网络化的阐述。陈老师系统性的现场导读之后,同学们纷纷表示获益良多。

置身历史现场,同学们眼之所及,皆是古今仁人治学之见证;耳之所闻,是亘古不变之竹啸鸟鸣,以及代代传承之谆谆教导。独特的文化场域使纸上所得变得更为生动,深化了同学们对于宋明理学的认识,也进一步激发了同学们的学习兴趣。集体学习活动结束后,同学们又自发结伴参观了碑廊、半学斋、中国书院博物馆等地,在互相交流、探讨的过程中深化了对行前所读文献的理解,通过碑文、匾额、古书等历史材料,进一步了解湖湘文化。

少年倜傥,才调无伦;西汉鸿文,沾溉后人。22日上午,师生们来到了贾谊故居。位于太平老街的贾谊故居,古朴典雅,生机盎然。著名政论家、文学家贾谊曾在此寓居三年,留下了《鵩鸟赋》这一千古奇文。

在行前的导读时,陈佳妮老师向同学们强调了贾谊思想的复杂性,指出汉儒多善于汲取不同学派的思想精华。陈老师建议同学们,在了解古人时,应尽量阅读同时期或时间接近的文本。并希望同学们通过对比阅读同时期的不同史书对贾谊的描写,来感知在不同背景下史家叙述角度的差异,学习如何进行互文研究。

走进贾谊故居,首先映入眼帘的,是贾谊井和石床。位于前院的正中央,贾谊的塑像正端坐在贾太府傅祠中,挥斥方遒,意气风发。故居内,贾谊生平的简介,在故居出土的历代文物,后人篆刻的石碑,吸引了师生们的目光,他们不时驻足观看,了解学习。在参观过程中,同学们就古碑上的一些偏僻字和字体部首变形的原因向老师提问,老师首先向同学们讲解了一些偏僻字。并指出,石碑上部分字体部首偏旁的变形,是书写者为了追求碑文的字体美而故意为之的。

贾谊故居中丰富的史料和浓厚的人文环境,让师生们感受到了贾谊思想之深刻,赋文之华丽,理想之远大,与个人结局形成鲜明的对比,给师生们留下了极深的印象。故居中丰富的碑文,也为同学们学习文字学提供了丰富的历史材料。

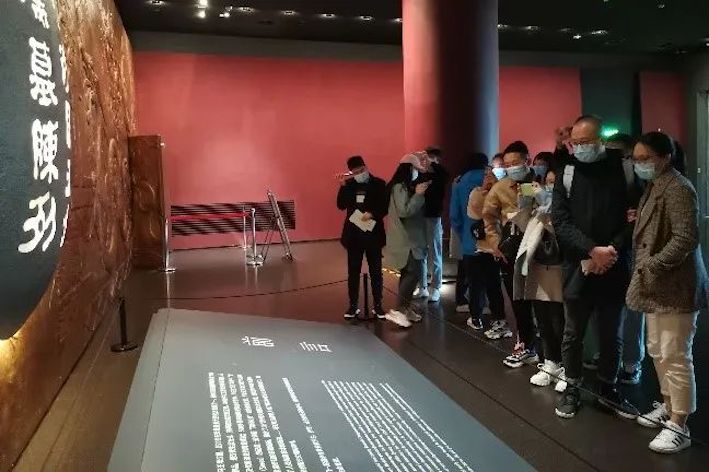

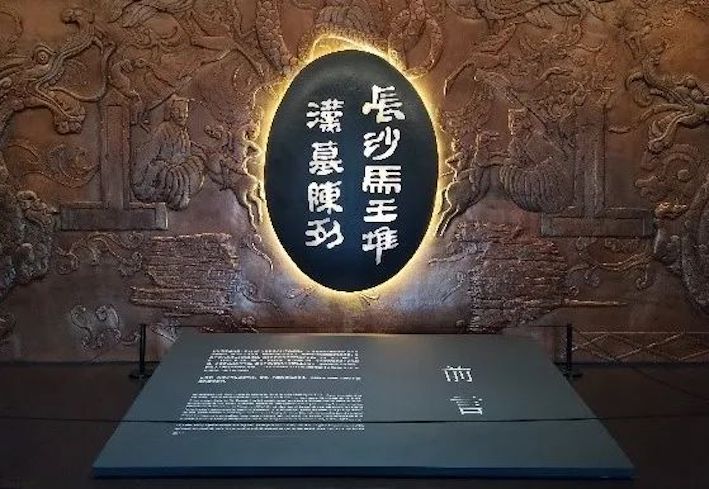

调研的最后一站,师生们来到湖南省博物馆,参观长沙马王堆汉墓陈列。

正式参观之前,徐俊刚老师先向同学们介绍了利苍、利豨、辛追三位墓主的身份背景,以及与之相关的历史知识,与同学们分享了“辛追”二字应为“避”字之误释这一最新的研究成果。之后,徐老师又就长沙马王堆出土的大量简牍和帛书做了相关介绍,鼓励同学们就《老子》《周易》等书目进行帛书与其他版本的比较阅读。

参观过程当中,同学们通过文物所展现的不同历史截面,结合行前徐老师推荐的相关书目,进一步了解了汉代的生活方式及丧葬观念。遇到困惑,如不确定帛画上的人物是否为伏羲时,同学们亦积极向老师们请教,在与老师的交流过程当中,加深了对汉代文学史的理解。

参观结束后,师生们互相交流了所感所得,或是感慨堆漆工艺的精湛,或是分享瞻观历史瑰宝时所感受到的震撼与启发。

这次长沙历史文化研习,让师生们亲身体会到了湖湘文化的独特魅力,古代文字的深邃内涵。丰富的历史文物,也让同学们对于长沙地区从先秦一直到明清的历史演变有了更加直观全面的感悟。在老师们的悉心指导下,同学们更进一步了解了西汉的思想文化流变,探究了西汉儒家和宋明理学之间的联系,了解到了手抄文献和传世文献的区别及手抄文献对于文字学研究的重要意义,为今后的学习提供了更加广阔的视野,之后,同学们还将根据本次调研形成分小组读书报告及研读心得,梳理本次古代文学文化实践中的相关著述、人物的历史脉络和内在联系,为更好地学习和理解中国古代文学史及文字学相关课程做好了准备。